Аляска, открытая 21 августа 1732 года командой русского бота «Св. Гавриил», была единственным крупным владением России вне Евразийского континента. C 9 июля 1799 года по 18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русско-американской компании. Первым ее губернатором стал Александр Баранов – в городе Ситка этому правителю Русской Америки установлен памятник. А с инициативой ее продажи выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году еще до начала Крымской войны.

По его мнению, это было неизбежно и, кроме того, позволяло укрепить позиции России на азиатском побережье Тихого океана перед лицом нарастающей опасности проникновения Британской империи. Он писал: «...теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей Восточной Азией; то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана (так тогда называли Тихий Океан) По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами».

Площадь продаваемой территории была практически не обжита, население всей русской Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и примерно до 60 000 индейцев и эскимосов. В начале XIX века Аляска приносила доходы за счёт торговли пушниной. К середине века стало ясно, что расходы на содержание и защиту этой территории будут перевешивать потенциальную прибыль.

Формально следующее предложение о продаже исходило от российского посланника в Вашингтоне барона Эдуарда Стенкля, но инициатором сделки на этот раз был великий князь Константин Николаевич (младший брат императора Александра II), впервые озвучивший это предложение весной 1857 г. в специальном письме министру иностранных дел А. М. Горчакову.

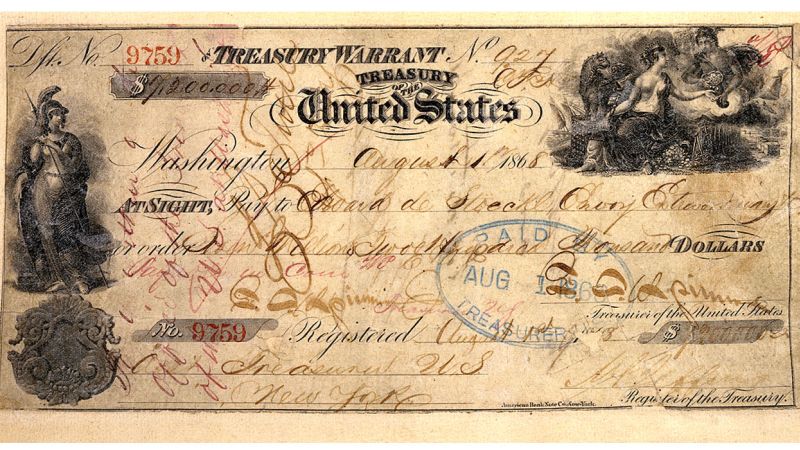

16 декабря 1866 года прошло тайное совещание, на котором присутствовали Александр II, великий князь Константин, министры финансов и морского министерства и российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стекль. Все участники одобрили идею продажи. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Он был подписан на английском и французском языках («дипломатические» языки), официального текста договора на русском языке не существует. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов золотом (по современному курсу – примерно 120 млн долларов). Сущие копейки, если учесть, что потом на Аляске нашли золото, нефть и многие другие полезные ископаемые, не говоря уже о стратегическом расположении этой территории, расположенной между США и Россией.

Решение о выделении средств, предусмотренных договором, было принято палатой представителей Конгресса США через год, 1 августа 1868 г. Стекль получил от казначейства чек, но не на золото, а на казначейские облигации. Сумму в 7 миллионов 35 тысяч долларов он перевёл в Лондон, в банк братьев Барингов. Так выглядела официально озвученная для общественности версия необходимости данной сделки.

Но получается, что Россия фактически за квадратный километр получила всего по 4 доллара 73 цента, а покупка в это же самое время трёхэтажного здания – нью-йоркского окружного суда – обошлось американскому казначейству дороже, чем вся Аляска.

«Но главное как говорят криминалисты во всем мире при попытке раскрытия совершенного преступления: «Ищите, кому это выгодно! – пишет в своем исследовании истории продажи Аляски Сергей Крюков. – А то, что это было преступление, пожалуй, даже большее, чем передача Хрущевым Крыма Украине, теперешние мировые события подтверждают это со всей ясностью».

Проблема морганатических браков императора Александра II и великого князя Константина Николаевича всегда вызывала сильное осуждение даже среди их ближайших родственников. Александр II искал все возможные способы, чтобы материально обеспечить свою любовницу княжну Долгорукую и их детей. Такая же проблема была у его брата великого князя Константина Николаевича. Учитывая, что после войн 1812-1814 гг. государственная казна была пуста, оба изыскивали любые способы, чтобы обеспечить прежде всего себя и свои семьи. И здесь, отмечает Крюков, «всплывает» российский придворный банкир Александр Штиглиц, родившийся в Петербурге выходец из еврейской семьи финансистов из Германии. Он был в дружеских отношениях с великим князем Константином Николаевичем и министром финансов России М. Х. Рейтерном. Благодаря их поддержке Штиглиц с 1820 по 1855 г. привлёк 13 внешних займов для России на сумму 346 млн руб. золотом.

А. Штиглиц

Александр II и великий князь Константин Николаевич не забыли отблагодарить своего придворного банкира, который выручал их в сложных щепетильных финансовых ситуациях. 31 мая (12 июня н. ст.) 1860 г. указом императора Александра II был учрежден Государственный банк, а Штиглиц был назначен его управляющим. Он постарался оправдать высокое доверие монарха и великого князя и создал специфические финансовые схемы. В результате в карманы царя и его брата потекла неучтенная валюта из российской государственной казны. Этому способствовали его тесные связи с Ротшильдами, которые тоже не остались в накладе, считает С. Крюков.

Неудачная Крымская война опять нанесла удар по финансовым ресурсам России. В 1861 году в Российской империи было отменено крепостное право. У Александра II хронически не хватало денег, чтобы выплатить компенсацию помещикам. И здесь «на помощь пришел» Ротшильд. Банки «Н.М. Ротшильд и сыновья» и «Братья Ротшильд» предоставили России пятипроцентный заем на сумму 15 млн фунтов стерлингов (около 90.000.000 млн золотых рублей). Заем был выдан под личную гарантию Александра II.

В 1863 году в Польше произошло восстание, что еще более усугубило финансовый кризис в России. А денежная реформа А. Штиглица и М. Х. Рейтерна окончательно подорвала экономику России. Штрафные санкции за несвоевременную выплату кредита и процентов от полученного займа были значительными, поэтому деньги надо было вернуть в срок.

И здесь Д. Ротшильд «мягко» предлагает найти компромисс в создавшемся положении, по принципу «не можешь вернуть долг – продавай свою собственность, но, конечно, по самой минимальной цене». А какая собственность у императора России? Конечно, это российская территория. Вот здесь и сказалось совместное влияние А. Штиглица, М. Х. Рейтерна и великого князя Константина Николаевича на Александра II с целью убедить его продать Аляску. Следует добавить, что к этому времени Д. Ротшильд расширял свою деятельность в США, и присоединение Аляски было выгодно не только Соединенным Штатам, но и ему самому. Кроме того, он уже знал об огромных запасах природных ископаемых в этом районе.

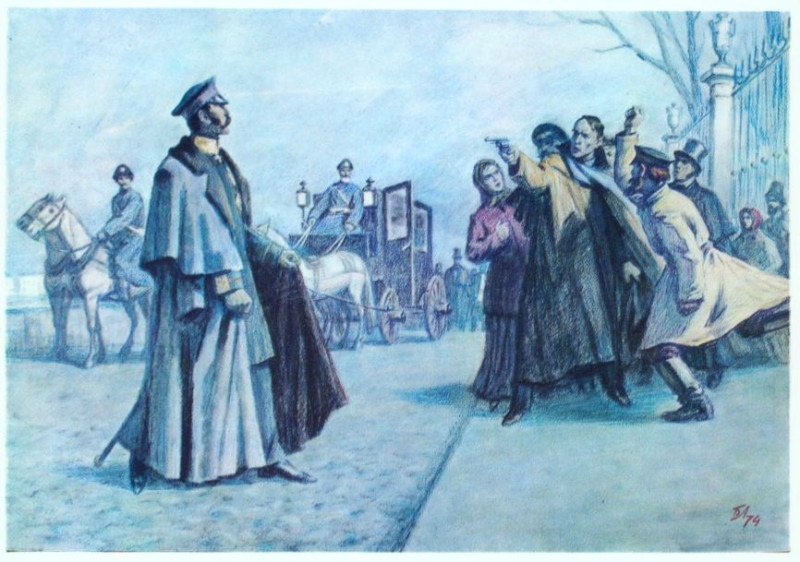

Император Александр поначалу колебался: его предки никогда не продавали русскую землю иноземцам. Но вдруг прогремел выстрел Каракозова. Во всем мире было известно, что семейство Ротшильдов создало специальную группу по силовому возврату денег своих должников. Некоторые историки не исключают возможности того, что эти покушения организовала «группа возвратов» Ротшильдов, чтобы напомнить царю о необходимости вовремя вернуть долг. Возможно, Александр II почувствовал, что Ротшильд шутить не собирается. Да и великий князь Константин Николаевич сильно настаивал на этой сделке, опасаясь, что Ротшильд и до него доберется.

Во время встречи 23 мая 1864 г. Джеймс Ротшильд и барон Александр фон Штиглиц, утверждает С. Крюков, пришли к взаимному согласию о том, что они предпримут совместные усилия для продажи территории Аляски США. Оба хотели заработать на этом приличные деньги. Штиглиц заручился поддержкой Ротшильда в том, что тот через свои подконтрольные банки предоставит России большие займы, чтобы на долгие годы поставить Россию и ее императора в финансовую зависимость.

В 1864 г. России был предоставлен первый англо-голландский заем на сумму 47,9 млн. гульденов и 1,9 млн. фунтов стерлингов. В ноябре 1866 г. – второй англо-голландский заем на 31,4 млн. гульденов и 33 млн. фунтов стерлингов для обеспечения заграничных платежей Государственного казначейства. Так что к моменту подписания договора о продаже Аляски у России не было денег даже на выплату процентов по полученным займам. Тогдашний британский фунт стоил 4,87 доллара. То есть занятая сумма составляла 73 миллиона долларов. Аляску же продали менее чем за десятую часть этой суммы.

Полученные деньги стали распределять, «не отходя от кассы». Эдуард Стекль получил чек на сумму 7 миллионов 035 тыс. долларов. Себе оставил 21 тысячу долларов – «за хлопоты». 144 тысячи долларов якобы роздали в виде взяток сенаторам США, которые поддержали Договор о покупке Аляски. На самом деле эти деньги пошли в секретный фонд Александра II. Наличные неучтенные деньги царю всегда были нужны. Далее началась разработанная хитроумным А. Штиглицем не менее ловкая финансовая махинация по «отмыванию» казенных денег.

Российский посол банковским переводом перевел 7.035.000 долл. в Лондон, где с этими деньгами начали твориться невообразимые чудеса. В официальных документах фигурировали фантастические цифры о том, что только за конвертацию долларов в фунты английский банк взял 1.5 млн долларов. Не менее фантастические цены – за покупку в Англии паровозов и железнодорожного оборудования для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог. Кстати, эти дороги были частными, а соучредителем Главного общества российских железных дорог был именно А.Л. Штиглиц. В результате такой «удачной» конвертации денег и покупки высокотехнологического оборудования Александр II сформировал свой личный фонд в Английском банке на сумму в 700.000 фунтов стерлингов (1.000.000 долл.), а его брат великий князь Константин Николаевич меньше, 100.000 фунтов стерлингов (150.000 долл.).

Часть оставшихся денег Александр II перевёл во французский банк своей любовнице княгине Долгоруковой – 3.000.000 рублей. Часть истратил на постройку для неё шикарного особняка в Санкт-Петербурге. Великий князь тоже «облагодетельствовал» свою любовницу балерину А. В. Кузнецову, но с несколько меньшим размахом. Он купил ей дом в Петербурге на Английском проспекте № 18 за 80.000 рублей в 1867г. и с большой роскошью обустроил его.

Получается, что на этой сделке «заработали» все: англичане, американцы, французы, даже любовницы властей предержащих – все, кроме самой России. Российская общественность была в полном неведении о том, кто положил к себе в карман деньги за Аляску. Чтобы окончательно «закрыть тему», в прессу была вброшена версия о том, что корабль с золотыми слитками, полученными в результате вышеупомянутой конвертации, затонул в Финском заливе 16 июля 1868 года. И здесь снова начинаются еще большие загадки, на часть из которых мы, вероятнее всего, не получим ответов никогда…

Такова вкратце версия продажи Аляски, которую выдвигают сторонники теории «заговора». Однако никаких точных документальных доказательств того, что все было именно так, они не приводят. К тому же никак нельзя оспорить тот факт, что первым идею продажи Аляски все-таки выдвинул сам генерал-губернатор Амурской области Муравьев-Амурский, памятник которому сегодня красуется у нас даже на денежных купюрах.

Да и самого Штиглица у нас сегодня считают «благодетелем России», памятуя о созданным им в Петербурге великолепном художественном училище, которое носит его имя. А ведь он был подручным Ротшильдов, которых благодетелями России никак назвать нельзя. Во времена продажи Аляски клан банкиров Ротшильдов контролировал всю Западную Европу – банки пяти братьев Ротшильдов размещались в пяти крупнейших странах континента – в Лондоне, Париже, Неаполе, Вене и Франкфурте. А финансовому клану Штиглицев, их подручному, был отдан контроль над ее восточной частью (конторы в Петербурге и Одессе). В чем же был их «общий интерес»? А он у финансовой олигархии всегда был один – контроль над миром, подчинение власти политической власти денег. Вот и сегодня судьбы мира будут решаться на Аляске, к продаже которой США приложили руки в XIX веке финансовые кланы США и Германии.

Однако с бароном Штиглицем не все было так просто. Был момент, когда издатель «Журнала для акционеров» Константин Трубников ополчился на него и вознамерился напечатать разгромный обзор о деятельности Штиглица по строительству железных дорог, полагая, что барон получает в России ничем не оправданные баснословные барыши, в то время как акции компании обесцениваются. Но случилось неожиданное – в его кабинет в редакции неожиданно явился сам барон. О чем они говорили, не знает никто. Известно, что когда Трубников вернулся потом к себе домой, то записал в дневнике: «10 июня 1859 года. Лето необыкновенное. Роскошная теплота юга. Умеряемая, но не парализуемая дождями, сильные грозы, богатая зелень. А еще я в восторге от Штиглица!» Разгромный материал он, разумеется, печатать не стал...

Ну а сегодня в связи с предстоящей судьбоносной встречей на Аляске президентов России и США стоит напомнить о другом символическом памятнике на её земле, напоминающем о том, что две наши страны все-таки могут успешно сотрудничать. Это так называемый памятник лэнд-лизу – свидетельство того, что через Аляску в годы Второй мировой войны доставлялась в СССР помощь из США для борьбы с гитлеровской Германией.

В статье использованы материалы книги Василия Кичеджи и Владимира Малышева «Загадки барона Штиглица» / Санкт-Петербург, ОАО «Петроцентр», 2015

Заглавное фото: Дзен