Третий доклад ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - Food and Agriculture Organization) обозначил тревожные тенденции в состоянии мировых генетических ресурсов растений, ставящие под угрозу глобальное разнообразие растений в дикой природе: 42% всех охваченных обследованием видов, включая множество диких сородичей культурных растений и дикорастущих продовольственных растений, не были обнаружены по меньшей мере в одной из зон, в которых они ранее выращивались или произрастали естественным образом.

В докладе представлены результаты исследования по 128 странам и 17 международным и региональным центрам, дающие углубленное представление о текущем состоянии генетических ресурсов растений и способах его улучшения с целью обеспечить будущим поколениям доступ к разнообразным и питательным пищевым продуктам и устойчивым сельскохозяйственным источникам средств к существованию. В указанном докладе ФАО предложены меры по сохранению ГРРПСХ ex situ.

Факторы монокультурного земледелия

Под угрозой исчезновения оказались многие фермерские и староместные сорта, которые выращиваются в основном мелкими фермерами, коренными народами и местными общинами с использованием традиционных систем земледелия, что связано с продолжающейся маргинализацией таких сортов, обусловленной, среди прочего, распространением монокультурного земледелия, динамикой рынков и оттоком населения из сельских районов.

Несмотря на увеличение общемирового числа участков, на которых ведется деятельность по сохранению и инициатив по поддержке управления в полевых условиях по сравнению с 2009 годом, многие страны сообщают о значительных пробелах и потребностях в этой сфере, сообщает fao.org.

Потребность в семенах

В связи с частотой и интенсивностью внезапных экстремальных погодных явлений, последствиями конфликтов и расширением распространенности вредителей и болезней резко возросла потребность в помощи с обеспечением семенами, необходимыми для возобновления производства сельскохозяйственных культур после кризисов.

Положение дел в области сохранения ex situ

Сохранение ГРРПСХ (генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства) за пределами их естественных мест произрастания в контролируемых условиях (например, в генных банках или ботанических садах) называется сохранением ex situ. Данный метод служит двум основным целям: защищает разнообразие и облегчает работу селекционерам.

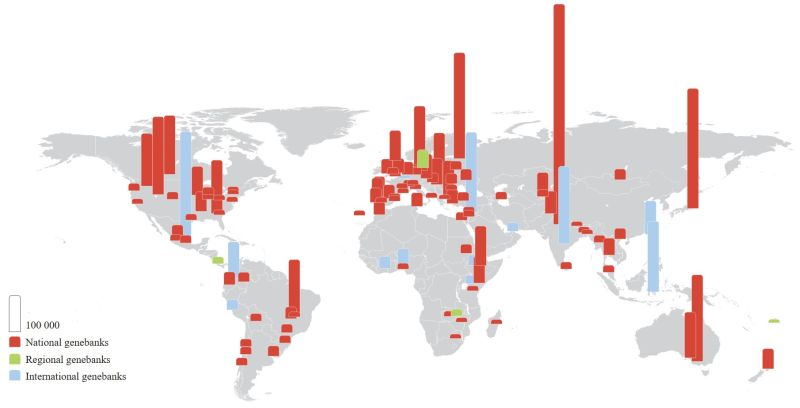

Подавляющая часть мировых запасов генетических материалов растений - около 84% - хранится в национальных генных банках. В международных центрах хранится 15% процентов, в региональных – 1%. С 2009г. объем коллекций зародышевой плазмы увеличился в общей сложности на 8%.

72% всей хранимой зародышевой плазмы приходится на долю продовольственных культур, включая зерновые, бобовые, овощи, плодовые и масличные растения, корни и клубни, травы и специи, псевдозерновые культуры, сахараносы и орехи.

В конце 2022 г. с целью обеспечения сохранности было продублировано порядка 41% всех запасов ex situ, что значительно больше по сравнению с 2014 г., когда этот показатель составлял 15%.

Расширение семенных фондов в ботанических садах способствовало активизации исследований по физиологии семян диких видов, понимание которой имеет принципиальное значение для составления и совершенствования протоколов хранения семян.

Сегодня в мире насчитывается свыше 3 тыс. ботанических садов, что на 20% больше, чем было в 2009г. При этом есть десять стран, в каждой из которых имеется более 100 ботанических садов. Семенные фонды функционируют по меньшей мере в 350 ботанических садах, расположенных в 74 странах.

В третьем докладе ФАО ООН предложены меры по сохранению ГРРПСХ ex situ: Поддержание долгосрочной финансовой стабильности в целях содействия надлежащему планированию и кадровому обеспечению работы генных банков и иной деятельности, связанной с сохранением ex situ.

Мероприятия по сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ не ограничиваются непосредственным управлением зародышевой плазмой. Они взаимосвязаны с деятельностью в самых разных сферах, включая политику, законодательство, инфраструктуру, образование, участие заинтересованных сторон, мониторинг на уровне общин и налаживание связей – отмечается в докладе ФАО.

Соб. корр. ФСК

Фото: fao.org