Рассказы о героях – тема вечная, актуальная, тем более в наши времена. Подоспел очередной юбилей из далекой эпохи – 110 лет назад защитники крепости Осовец показали замечательный образец мужества в сражениях с германцами. Тот эпизод войны надолго погрузился в исторический мрак, но настало время, и справедливость восторжествовала – лики героев проступили из тьмы забвения. Увы, не все.

Крепость Осовец, расположенная недалеко от тогдашней Восточной Пруссии, была важным узлом обороны «Польского мешка». Так прозвали выступающую на запад территорию Царства Польского, оказавшуюся на пути наступающих кайзеровских войск.

Лобовые атаки германцев, начавшиеся осенью 1914-го, успеха не имели: пулеметы из фортов, располагавшихся на высоком берегу реки Бобр, метко разили атакующих, добавляла огня крепостная артиллерия. К тому же русские совершали смелые вылазки на вражеские позиции, которые покрывались густым слоем убитых солдат в штальхельмах – стальных касках.

В январе 1915 года в Осовец прибыл новый комендант генерал-лейтенант Николай Бржозовский, сменивший прежнего крепостного начальника Карла Шульмана. Тот, верно, облегченно вздохнул и перекрестился – вражеские атаки нарастали, к стенам твердыни немцы подтащили осадные мортиры «Шкода» и два артиллерийских монстра, прозванных «Большими Бертами». Они колотили по крепостным стенам 800-килограммовыми бомбами, которые издавали ужасный рев и сметали самые мощные укрепления.

Николай Александрович Бржозовский. Русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 1877-1878, китайского похода, русско-японской войны, Первой мировой войны, гражданской войны в России.

Сверху на русских сыпали бомбы аэропланы с крестами на крыльях. «Там, где миру конец, стоит крепость Осовец», – мрачно шутили измученные солдаты.

Однако, несмотря на жертвы и разрушения, гарнизон держался и наносил немцам значительный урон. Каждое утро духовой оркестр, приводя врагов в бешенство, играл военные марши. Бржозовский вместе со штабистами – генерал-майором Всеволодом Буняковским и полковником Михаилом Свечниковым – обходили укрепления и подбадривали солдат.

Затем начиналась перестрелка, в которой русские не уступали германцам. Их снаряды превратили в металлические обломки обе «Большие Берты» и сильно повредили мортиры.

Прошла весна, и лето было уже на исходе, а Осовец, залитый кровью, объятый дымом и пламенем, все держался. Ночью объявлялось короткое перемирие, во время которого похоронные команды убирали трупы. Их было много, очень много...

Осатаневшие германцы бессильные в сражениях одолеть русских, решили их уморить – в прямом смысле слова. Развернули газовые батареи и на рассвете 6 августа 1915 года пустили в сторону крепости густое облако зеленого цвета – убийственную смесь хлора и брома.

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, – вспоминал Сергей Хмельков, будущий профессор, генерал-лейтенант инженерных войск, бывший защитник Осовца. – Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели…»

Увы, у оборонцев не было противогазов, и они оказались бессильны перед вражеским коварством. В крепости и подле нее падали отравленные насмерть и потерявшие сознание люди. Казалось, неприятель добился своего – русские пулеметы и пушки молчали.

Взлетела красная ракета и из окопов поднялись густые серые цепи кайзеровских солдат. Разумеется, они были в противогазах. В груди немцев поднималась радость: сейчас они войдут в павшую русскую крепость, взметнут свой флаг и отправят победную реляцию в Берлин. Наконец-то закончится проклятая осада, которая вымотала их до предела…

Однако вдруг «мертвецы» – это были воины 13-й роты 226-го Землянского полка – поднимаются с земли. Их вид страшен – с лицами земляного цвета, обмотанные тряпками, харкающие кровью. Они шатаются, захлебываются в кашле, но яростно бросаются на немцев.

«Заговорили» русские пулеметы, загрохотали пушки. И ошеломленные немцы попятились, а затем обратились в бегство. Вслед им ударило сначала слабое, а потом все нарастающее «ура».

Позже в газете «Русское слово» были опубликованы воспоминания одного из участников обороны крепости. Он, в частности, писал: «Я не могу описать озлобления и бешенства, с которым шли наши солдаты на отравителей-германцев… Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью – раздавить германцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям…»

Владимир Котлинский. Подпоручик Русской императорской армии, герой Первой мировой войны. 6 августа 1915 года возглавил «Атаку мертвецов», в ходе которой был смертельно ранен. Посмертно представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени. К столетию этого события 6 августа 2015 года во Пскове открыт «Памятник землякам-солдатам Первой мировой войны», где в собирательном образе воина «отражены и черты уроженца Пскова Владимира Котлинского»

Русские буквально на плечах противника ворвались во вражеские окопы, пленили почти два десятка немцев и захватили изрядное количество амуниции. Неистовой, беспримерной «Атакой мертвецов» командовал 21-летний подпоручик Владимир Котлинский. Посмертно он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

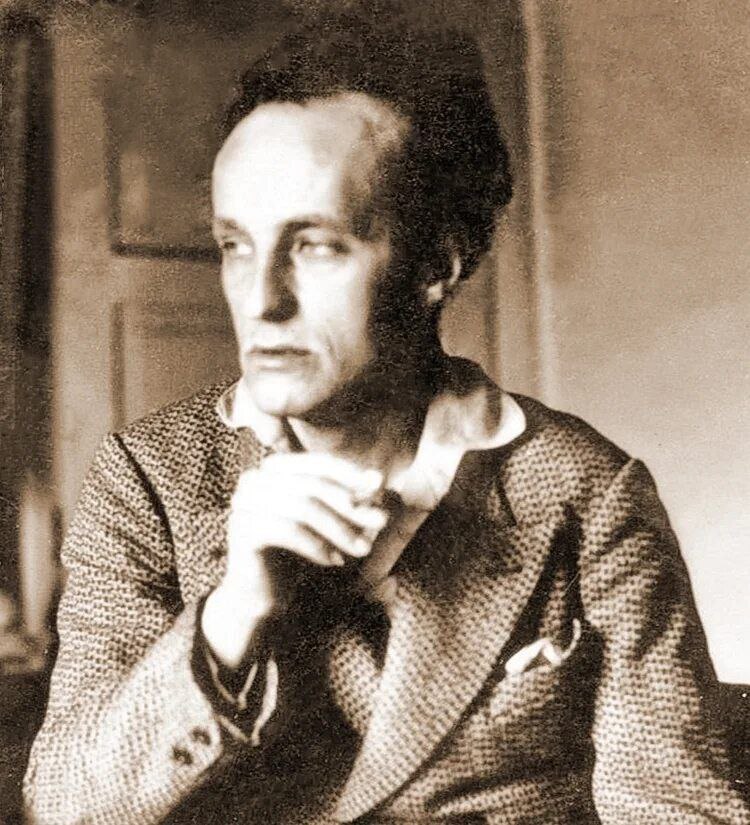

После его гибели командование принял подпоручик 2-й саперной роты Владислав Стржеминский, позже удостоенный ордена Святого Георгия 4-й степени. В бою он получил тяжкие ранения – у него были поражены рука, нога и глаза. Тем не менее Стржеминский переборол судьбу и стал известным художником.

Владислав Максимилианович Стржеминский. Польский художник, авангардист, теоретик унизма в абстрактном искусстве. Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Это был финал битвы за крепость. Русская армия вынуждена была на всем протяжении Западного фронта начать отступление вглубь России, оставляя укрепленные линии. Вскоре саперы взорвали форты, и ее защитники после более чем полугодовой обороны оставили порушенную, но не взятую врагом твердыню. Уходили гордо, с честью, горько сожалея, что не могут более наносить урон врагу…

После Октябрьской революции все, связанное с Первой мировой, было предано забвению. Не принято было вспоминать об участниках и героях «империалистической» войны – они, мол, сражались не за правое дело, а за проклятого царя и кровавый самодержавный строй.

Люди, верой и правдой служившие Отечеству, вынуждены были скрывать или вовсе уничтожать свои награды и прочие военные реликвии. Огромный пласт славной истории России был осквернен…

Лишь спустя много лет Первую мировую стали вспоминать, но редко и неохотно. Впервые термин «Атака мертвецов» был введен в оборот уже упомянутым Хмельковым в его работе «Борьба за Осовец», напечатанной в 1939 году.

Только в 90-х годах историческая справедливость была восстановлена. Отдали посмертную дань героям «Второй Отечественной» – так в царские времена именовалась Первая мировая. Журналисты, литераторы, историки взялись склеивать разорванную историю – публиковались свидетельства, мемуары, россияне стали пристально, с болью и благодарностью вглядываться в старые фотографические снимки, на которых были изображены лица молодых, безусых и бородачей, отцов семейств – воинов Русской армии.

К великому сожалению, имена многих защитников Отечества, в том числе защитников крепости Осовец, были утрачены. Известно, что, кроме двух упомянутых офицеров – Котлинского и Стржеминского, в «Атаке мертвецов» участвовали полковник Катаев, капитан Потапов, подпоручик Чеглоков, прапорщики Шустов, Иванов, Ретюнский, Сергеев. Имена других офицеров и низших чинов были затеряны.

Но, может, когда-нибудь разыщутся их следы?!.