«Инвестиции в искусственный интеллект вступили в стадию эйфории. Аналитики прогнозируют, что мировые расходы достигнут 1,5 триллиона долларов», – сообщил брюссельский Euractiv в первый день недели. Но при этом уже никто не торопится бить в ладоши: it-бум формируют сегодня три фактора: большое количество денег и кредитов, рынок, на котором легко торговать, и волны спекулятивного ажиотажа – полный набор характеристик «мыльных пузырей», в бизнесе подобных лесным пожарам. И сегодняшний MAGA-AI boom бум в области искусственного интеллекта отличается от бума доткомов в начале 2000 года, когда рухнули акции интернет-компаний, только тем, что MAGA-AI похоже не на полезный «промышленный пузырь», как полагает Джефф Безос, а на разлагающий «государственно-промышленный пузырь», крадущий инвестиции у других отраслей экономики, смешивая на рынке США в одну кучу национальную безопасность, промышленную политику и гордыню своего правителя.

Собственно, эта болезнь хорошо просматривается и на рынках Европы. И углубляющееся переплетение цифрового утопизма, рыночного фундаментализма и государственного авторитаризма уже ставит перед Европой вопросы: является ли американская политическая экономика образцом для подражания? И когда пузырь искусственного интеллекта лопнет, будет ли Европа готова к этому?

Британская Observer в своём свежем 2025 A.I. Power Index объявила «100 лидеров, формирующих будущее искусственного интеллекта. Они пишут сценарий, которому следуют все остальные». Понятно, что под первым номером в Индексе числится Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, ключевая фигура в технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Именно его интеллекту мы в значительной степени обязаны тем, что ИИ теперь проникает во всё большие сферы жизни человечества в режиме реального времени, создавая такую концентрацию власти над нами, которая стала более непосредственной и всеобъемлющей, чем любая предшествующая ей технологическая власть. «Однако, то же влияние, которое усиливает предвзятость и угрожает гражданским свободам, – считает газета, – также способствует беспрецедентным прорывам: ускорению разработки лекарств, демократизации образования и решению проблем от изменения климата до доступности, которые долгое время казались неразрешимыми».

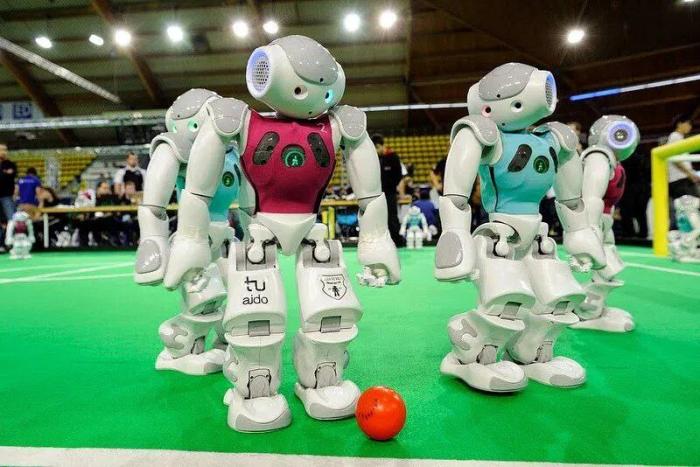

А вот другой образчик интеллектуального штурма будущего и тоже от Observer: «Японский учёный Хироаки Китано считает, что ИИ может получить премию Тьюринга (её часто называют "Нобелевской премией в области вычислений") к 2050 году, и он (ИИ) сможет сравняться с величайшими научными умами человечества». Проект, запущенный учёным в 2016 году, направлен на стимулирование создания автономной системы искусственного интеллекта, способной к 2050 году совершить открытие, достойное Нобелевской премии. Китано вдохновился на это начинание, когда пришел к выводу, что прогресс в таких сложных областях, как системная биология, может в конечном итоге потребовать ИИ-ученого или гибрида ИИ-человека. «После 30 лет исследований я понял, что биологические системы бывают слишком сложными и обширными и подавляют когнитивные способности человека», – сказал Китано в интервью Observer. Китано был соучредителем RoboCup – международного соревнования по робототехнике, в ходе которого разработчики должны были создать роботизированную футбольную команду, способную победить лучших игроков-людей к 2050 году. Сегодня цель Китано кажется уже менее «игрушечной». Искусственный интеллект играет все большую роль в работах недавних лауреатов Нобелевской премии: в прошлом году Нобелевка по физике была присуждена исследователям искусственного интеллекта Джеффри Хинтону и Джону Хопфилду за их вклад в обучение нейронных сетей. Двое прошлогодних лауреатов премии по химии, Демис Хассабис из Google DeepMind и Джон Джампер, были отмечены за разработку AlphaFold – модели искусственного интеллекта, которая предсказывает структуру белка. А по Китано, система искусственного интеллекта должна автономно выполнять все этапы научных исследований: задавать вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, а также формировать новые вопросы на основе полученных результатов. И задача состоит в том, чтобы выяснить, сможет ли такой ИИ-ученый выступить настолько убедительно, что коллеги – и даже комитет по отбору Нобелевской премии – не поймут, что это машина.

Ещё в июне Илон Маск предсказал, что к концу 2026 года искусственный интеллект станет умнее любого человека. В июле генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что продукт его компании «изменит ход человеческой истории». Марк Цукерберг предрёк создание «персонального суперинтеллекта, который поможет вам достичь ваших целей, создать то, что вы хотите видеть в мире, стать лучшим другом и расти, чтобы стать человеком, которым ты стремишься быть».

Вслед за восторгами хорошо бы добавить немного прозы. На прошлой неделе немецкий Deutsche Bank заявил: «Пузырь искусственного интеллекта – это единственное, что удерживает экономику США на плаву». И, судя по прибыли на акцию S&P 500, данные Deutsche Bank, похоже, верны. Standard & Poor's 500 – это индекс фондового рынка, отслеживающий динамику акций 500 ведущих компаний, котирующихся на фондовых биржах США. При этом одна треть всей стоимости оцениваемых акций приходится на «великолепную семерку» Mag 7 – семь технологических компаний с крупной капитализацией: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Nvidia и Tesla. Тех самых, что являются доминирующими игроками в различных секторах, включая интернет, искусственный интеллект и электромобили. Если в цифрах, то когда вы сравниваете прибыль на акцию Mag 7 с показателями других 493 компаний, входящих в S&P 500, вы видите реальность: индекс S&P всех остальных 493 компаний не пересматривается сторону повышения! То есть практически весь рост индекса приходится на акции «семёрки». «Люди, – вопит Deutsche Bank, – это же 493 из 500 крупнейших компаний Америки, и все они демонстрируют более низкие ожидания! Такова экономическая реальность США. Пузырь искусственного интеллекта – это не просто шумиха. Это клей. Маска. Спасательный круг, – считает банк, – и этот пузырь на рынке ИИ в настоящее время является основным фактором, удерживающим экономику США от сползания в рецессию».

Немцы – давно и трогательно обожают Штаты, но хорошо считают. Так что и им не поздоровится в случае «большого бум!». Но они видят, как взлетели расходы, связанные с ИИ, особенно на строительство центров обработки данных и инфраструктуры для них, и что это стимулирует показатели экономического роста в большей степени, чем все потребительские расходы, вместе взятые. А рынок? «Все ещё верят, что ИИ спасет их. Это больше не инновация. Это ингаляция. Они вдыхают пары ИИ и называют это ВВП. Один глоток – но иллюзия исчезает», – предупреждают немцы. И не ошибаются.

Во время экскурсии по одному из огромных дата-центров OpenAI, строящихся в Абилине, штат Техас, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман – тот самый, что № 1, самолично предупредил о проблемах, связанных с искусственным интеллектом, и

возможной ситуацией, которая могла бы финансово раздавить всю отрасль: «За те десять лет, что мы уже работаем, и десятилетия, что впереди, будут как подъемы, так и падения», – заявил он. Такое спокойное, почти равнодушное заявление странно было слышать от человека, который возглавляет стартап стоимостью полтриллиона долларов.

Признаки угрозы видны повсюду, и один из самых-самых – крупнейшие компании в области ИИ пока не доказали способности получать прибыль от технологий, на которые инвесторы ставят миллиарды долларов, рассчитывая на революцию в производительности.

Если капитал определяет, какие проекты будут жить, а какие нет, куда будут двигаться рынки и как будут развиваться целые отрасли, то интеллектуальное лидерство, формирующее коллективное понимание того, каким должен стать искусственный интеллект, не может оставаться только голой приманкой для финансовых ресурсов. Нужен доход. Тогда появился сценарий, которому последуют все остальные. Но The New York Times предлагает слегка оглянуться: «Возможно, вы помните рецессию, последовавшую за крахом акций интернет-компаний в 2001 году. Или, что еще хуже, жилищный кризис 2008 года. В обоих случаях новая идея – интернет, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и тайные деривативы, которые они выпустили на рынок, – убедили инвесторов вложить столько денег в фондовый рынок, что это привело к раздуванию двух спекулятивных пузырей, неизбежный взрыв которых причинил много экономических страданий. Мы считаем, что пришло время назвать третий пузырь нашего столетия “пузырем искусственного интеллекта”».

Такой вывод подсказывают цифры. Инвестиции в искусственный интеллект были огромными. Только в этом году венчурные капиталисты вложили в этот сектор почти 200 миллиардов долларов. Кроме того, с 2022 года инвестиции в центры обработки данных выросли втрое. Они стимулируют рост фондового рынка и округляют глаза инвесторов, предвкушающих вскоре золотой дождь, приводя ко всё более сногсшибательным оценкам технологических компаний, которые являются движущей силой «ИИ- революции».

Bloomberg также указывает на разочаровывающую эффективность самих инструментов искусственного интеллекта. Широко цитируемое исследование, проведенное Медиа-лабораторией Массачусетского технологического института, показало, что 95% проектов в области ИИ, пилотируемых компаниями, не принесли ощутимой отдачи. McKinsey сообщила, что почти 8 из 10 компаний, внедряющих генеративный ИИ, не видят существенного влияния на конечные результаты. В августе OpenAI опубликовала GPT-5, в котором были такие сдержанные отзывы, что это вызвало вопросы инвесторов.

Когда возникает пузырь на финансовом рынке? Когда уровень инвестиций в актив постоянно отрывается от суммы прибыли, которую этот актив мог бы реально приносить. Пузыри образуются, когда большие группы инвесторов постоянно вкладывают все больше средств в актив, не обращая внимания на то, когда и сколько он может заработать.

К примеру, OpenAI заявляет, что ей необходимо вложить не менее 1 триллиона долларов в центры обработки данных, которые надо обеспечить электроэнергией, вычислительными мощностями и хранилищами для обучения и эксплуатации ИИ, но прибыль компании в этом году составит всего 13 миллиардов долларов. Акции производителя микросхем Nvidia торгуются примерно в 55 раз дороже прибыли. Отсюда вывод: если низкие показатели прибыли ИИ всколыхнут доверие инвесторов в ожидании «эффекта богатства» (при котором рост стоимости активов делает людей богаче в номинальном выражении, даже если реальные доходы не растут), этот пузырь, без сомнения, лопнет. Пострадают не только состоятельные инвесторы. В заложниках у ИИ сейчас банки всех мастей, частные кредитные организации и фонды прямых инвестиций. Что будет с ними – не угадать. Неизбежно следующая за этим потеря благосостояния и снижение потребительских расходов могут привести к рецессии. Сейчас только об одном можно говорить вполне определённо: мы находимся на вершине ещё целого пузыря и это одна из причин, по которой инвесторы продолжают вкладывать в него деньги.

Добавим, что уже начавшаяся «война» за ИИ никогда не закончится, потому что каждое государство, способное понести такие масштабные расходы, будет стремиться создать свою собственную технологию ИИ, чтобы отгородиться от зависимости от нескольких технологических компаний и стран во главе с США и Китаем, обслужить потребности своего экономического суверенитета и безопасности. Перед нами открывается широкое поле противоборства в этой сфере. Китайский оборонный гигант Norinco ещё в феврале продемонстрировал военного робота, способного автономно поддерживать боевые действия, перемещаясь со скоростью 50 километров в час. Создала его компания DeepSeek, чья модель искусственного интеллекта является гордостью технологического сектора Китая.

Сделать так, чтобы контроль над этой технологией не оказался прерогативой только избранных стран пытается ООН. Но и падение престижа этой организации, и, главное, опыт последних десятилетий подсказывают, что «международное сотрудничество» здесь тоже призрак. 25 сентября этого года Генассамблея заявила о проведении «глобального диалога по управлению искусственным интеллектом» для сбора идей и передового опыта в области управления ИИ. Программа ООН представляет собой попытку гарантировать, что контроль над все более мощной и всепроникающей технологией не останется в руках нескольких технократов из США и Китая. И получила в ответ от директора Управления по научно-технической политике Белого дома Майкла Крациоса: «Мы полностью отвергаем все попытки международных организаций установить централизованный контроль и глобальное управление ИИ».

Оно, конечно, инициатив по обузданию ИИ теперь будет много. Но говорить о мире и при этом готовиться к войне для политиков стало давно привычным делом. И это сделает «эффект богатства» в it-индустрии ещё более соблазнительным.